机超突围:人形机器人如何从赛场走向全民生活

2025 年 6 月 28 日,北京亦庄智慧电竞赛事中心的聚光灯下,一场特殊的足球赛正在改写人类与机器的关系史。由清华大学、中国农业大学等高校战队操控的人形机器人 “加速 T1”,在 3V3 AI 赛场上完成了自主找球、对抗、跌倒爬起等动作,最终以 5:3 的比分决出胜负。这场被称为 “机超” 的机器人足球联赛,不仅是 2025 世界人形机器人运动会的首场测试赛,更标志着人形机器人正以超出预期的速度从实验室走向现实生活。

一、赛场即战场:机器人竞技如何破解技术瓶颈

“机超” 赛场上的碰撞声,本质上是技术迭代的 “淬火声”。参赛的人形机器人完全依赖 AI 策略自主运行,其核心技术 —— 动态平衡控制、多机协同决策、视觉感知算法 —— 正是突破产业化瓶颈的关键。例如,清华大学火神队为优化机器人 “带球 - 射门” 连贯性,通过模拟对抗场景调整决策算法,最终实现了 “全场最忙担架” 到 “精准射手” 的蜕变。这种 “以赛代练” 的模式,让机器人在三个月内完成了实验室半年的技术迭代量,其多机协作能力已接近人类幼儿水平。

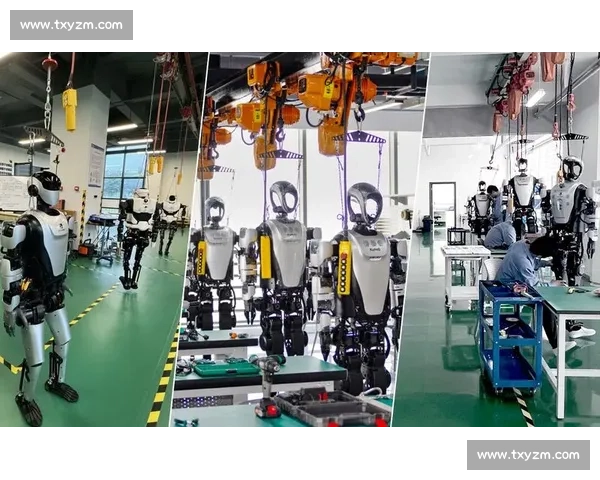

k1体育官方网站更值得关注的是,赛事背后形成了独特的技术验证闭环。加速进化公司提供的标准化机器人平台 Booster T1,允许高校战队基于开源框架进行二次开发,这种 “硬件开源 + 算法竞争” 的模式,使机器人在高动态对抗中暴露的问题能快速反馈到量产设计中。例如,针对比赛中频繁出现的 “扎堆护球” 现象,工程师通过优化路径规划算法,将机器人在工业场景中的物料搬运效率提升了 40%。

二、技术溢出效应:从绿茵场到全场景渗透

“机超” 的价值远不止于竞技本身。赛事中验证的高精度运动控制技术,已开始向工业制造、医疗康养等领域渗透。例如,银河通用开发的具身大模型机器人 Galbot G1,通过迁移足球赛中的视觉定位算法,在中关村论坛年会上实现了 99.97% 的咖啡递送成功率,并同步完成了智慧药房的无人值守改造。这种技术迁移的底层逻辑在于,机器人在足球赛中需要解决的 “动态环境建模 - 多目标决策 - 精准动作执行” 链条,与工厂中的零件装配、家庭中的物品抓取本质相通。

医疗领域的突破更具里程碑意义。湖南超能机器人公司的 “湘江 1 号”,将足球赛中的关节控制技术与中医艾灸结合,通过高精度机械臂实现穴位定位误差小于 2 毫米,同时搭载 DeepSeek 大模型提供情感陪护,已在养老院完成千人次理疗服务。这种 “硬科技 + 软服务” 的模式,正推动人形机器人从工具属性向 “人机协作伙伴” 转型。

三、商业范式重构:赛事经济如何撬动万亿市场

“机超” 的商业化探索,为行业提供了可复制的路径。赛事不仅通过 99 元门票、冠名赞助实现直接收益,更催生出机器人租赁、算法订阅等新型商业模式。加速进化市场负责人徐磊透露,随着赛事规模扩大,其机器人销量同比增长 300%,高校战队的二次开发需求更带来持续的技术服务收入。这种 “赛事引流 - 技术验证 - 场景落地” 的闭环,使机器人从 “高价展品” 变为 “可盈利商品”。

政策层面的支持进一步放大了这种效应。根据工信部《人形机器人创新发展指导意见》,2025 年将实现整机批量生产,而 “机超” 等赛事正成为政策落地的试验田。北京亦庄已规划到 2050 年举办机器人与人类的对抗赛,这与 RoboCup “机器人击败世界杯冠军” 的终极目标形成呼应,预示着赛事经济将成为未来十年人形机器人产业的核心驱动力。

四、社会伦理挑战:如何平衡效率与人文价值

技术狂飙的同时,深层矛盾正在显现。IDC 预测,到 2030 年中国人形机器人出货量将达 6 万台,年复合增长率 95.3%,这意味着传统制造业、服务业将面临结构性冲击。但正如 “机超” 赛场上担架员与工程师的协作场景所示,人机协同正在创造新的就业形态:机器人维护师、算法训练师、场景架构师等岗位需求激增,部分高校已开设 “具身智能” 交叉学科。

更值得关注的是,人形机器人正在重塑社会关系。在 “机超” 现场,不少家长带着孩子观察机器人跌倒爬起的过程,这种沉浸式体验比任何宣传片都更能消除公众对技术的恐惧。当 “湘江 1 号” 为独居老人提供艾灸服务时,其情感陪伴功能甚至超越了医疗价值,成为缓解老龄化社会孤独感的 “数字伴侣”。

从 “机超” 的赛场到城市的大街小巷,人形机器人正以 “技术 + 人文” 的双轮驱动,加速融入人类生活。这场变革的终极意义,或许正如加速进化创始人程昊所言:“当机器人能在足球赛中理解队友意图时,它们离真正理解人类需求也就不远了。” 而我们需要做的,不仅是拥抱技术的进步,更要构建一个让人类与机器共同成长的文明生态。